On trouve dans tout le pays des sols calcaires érodés par la neige et l’eau. Les fameux champs de lapiaz ou lapiés sont marqués par de nombreuses fissures et difficiles à traverser. Il est donc d’autant plus important qu’ils soient représentés de manière facilement reconnaissable sur les cartes topographiques.

Les lapiaz ou lapiés se rencontrent à de nombreux endroits dans les Alpes et le Jura. Cette étrange formation rocheuse apparaît là où de l’eau légèrement acide, chargée en dioxyde de carbone, ruisselle et s’infiltre à la surface du calcaire. Chaque goutte, qu’il s’agisse d’eaux pluviales ou de neige en train de fondre, réagit avec le calcaire et le dissout, créant alors de minuscules aspérités. « Les aspérités initiales se creusent davantage » à chaque goutte suivante qui, sous l’effet de la pesanteur, pénètre dans les renfoncements. « Les rainures s’approfondissent de plus en plus par dissolution », comme le nota le géologue Albert Heim en 1877.

Il en résulte des champs de lapiaz de morphologie déchiquetée, présentant des fissures, des fentes, des trous, des îlots et éperons rocheux ainsi que des reliefs ruiniformes. Ils se trouvent généralement à la frontière avec la région neigeuse à 1700-2200 mètres d’altitude, là où la fonte des manteaux neigeux érode le calcaire. Pour les randonneuses et randonneurs, ces formations rocheuses chaotiques constituent un obstacle dangereux, comme le décrivit le topographe et cartographe Fridolin Becker (1854–1922) en 1877 :

Les éperons pointus et le dos coupant des aspérités abîment les mains. On pourrait non seulement se casser les membres dans les cavités mais aussi se les faire amputer, sans parler des vêtements déchirés.

Pourquoi est-il important d’indiquer les champs de lapiaz sur les cartes ?

Les champs de lapiaz sont difficiles à franchir et font perdre le sens de l’orientation une fois que l’on se trouve coincé jusqu’aux épaules dans les sillons, cavités et ruines. « Les meilleurs calculs du temps sont anéantis dès que l’on pénètre dans un tel labyrinthe », raconte Fridolin Becker. Il est donc d’autant plus important de marquer comme telles sur les cartes ces mers de pierre figées.

Les champs de lapiaz apparaissant sur nos cartes topographiques nécessitent un traitement cartographique particulier afin de bien représenter leur caractère impraticable et souvent infranchissable.

Une représentation spécifique des lapiaz sur les cartes était également motivée par les besoins des géologues. Celles-ci et ceux-ci se servaient des cartes topographiques comme base pour leur travail et profitaient donc d’un rendu aussi réaliste que possible des formations rocheuses.

Représentation cartographique des champs de lapiaz

Sur la première œuvre cartographique du Bureau topographique, la carte Dufour publiée de 1845 à 1865, il était impossible en raison de la petite échelle de 1:100 000 de distinguer les champs de lapiaz des autres formations rocheuses. Ce n’est que la version suivante, la carte Siegfried qui offrit, avec une échelle de 1:50 000, suffisamment de place sur les zones montagneuses pour faire une différenciation.

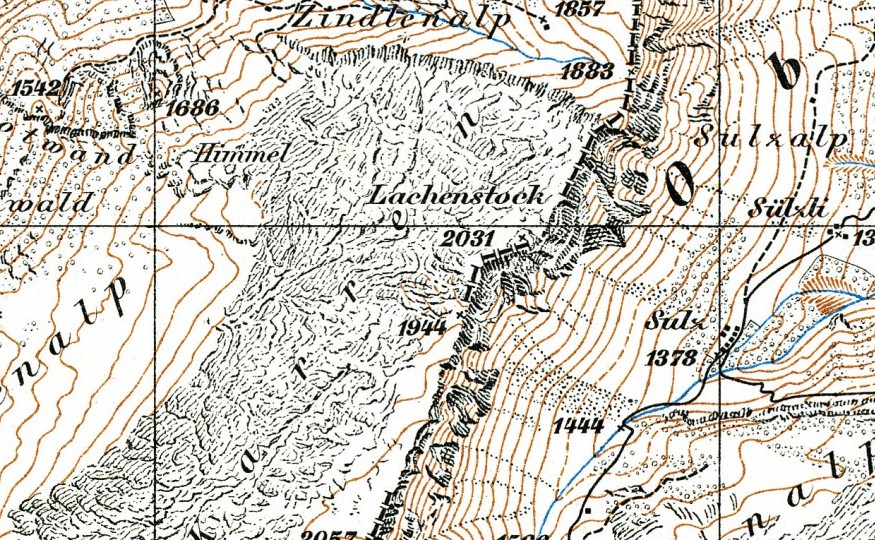

En 1876, le topographe et cartographe Fridolin Becker leva à la planchette de nombreux champs de lapiaz dans les cantons de Schwyz et Glarus. Pour les rendre sur les cartes, il utilisa les courbes de niveau. F. Becker les dessina avec un tracé dentelé que l’on appelle la représentation en dents de scie de Becker. Elle servait « à la représentation des déchirures et formes tranchantes dans les champs de lapiaz », comme l’expliqua le cartographe Willi Kraiszl en 1933.

Leonz Held, topographe spécialiste des montagnes eut, lui aussi, recours aux courbes de niveau pour représenter les lapiaz mais il ne leur ajouta pas les dents de F. Becker. Contrairement à la représentation de F. Becker, on pouvait penser à tort que le champ de lapiaz était facilement franchissable (Atlas topographique 1:50 000, feuille 477 « Diablerets », 1880).

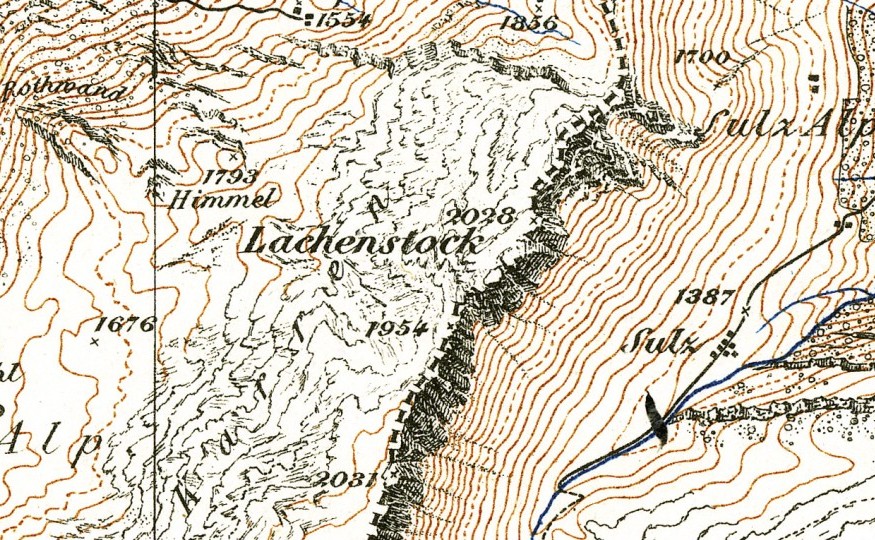

Marquant un nouveau style, la représentation de F. Becker des champs de lapiaz au moyen des courbes de niveau dentelées fut bientôt optimisée. Des topographes, tels que René-Henri L’Hardy ou Jean Jacot-Guillarmod, recherchèrent des moyens de représentation géomorphologique se rapprochant de l’apparence réelle des paysages karstiques. C’est ainsi qu’ils tracèrent de plus en plus souvent des lignes de crête, c’est-à-dire des lignes perpendiculaires aux courbes de niveau pour indiquer les principales formations dans le champ de lapiaz. En outre, ils intégrèrent des hachures de rocher aux champs de lapiaz.

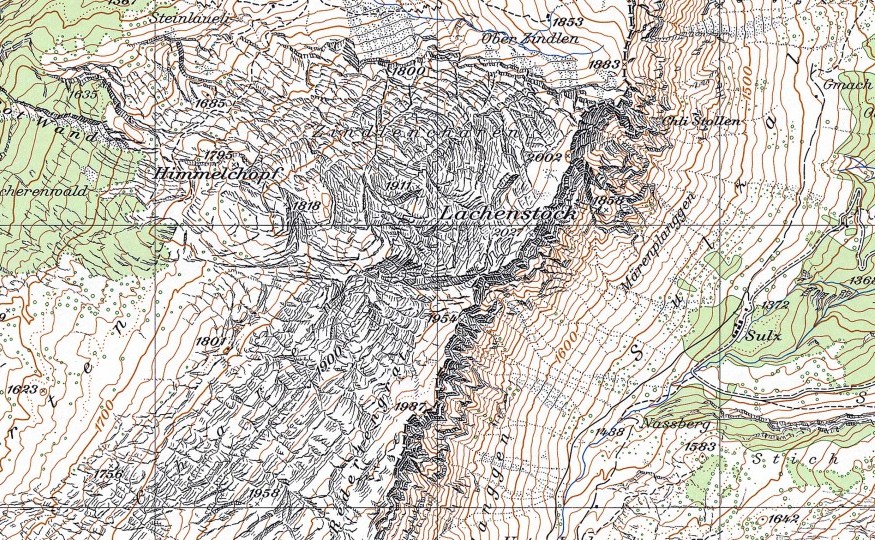

Le champ de lapiaz en contrebas du Lachenstock dans le canton de Schwyz à la manière de F. Becker (à gauche, en 1879) et avec un rendu géomorphologique plus prononcé (à droite, en 1943). Atlas topographique de la Suisse 1:50 000, feuille 262 « Inn. Wägithal ».

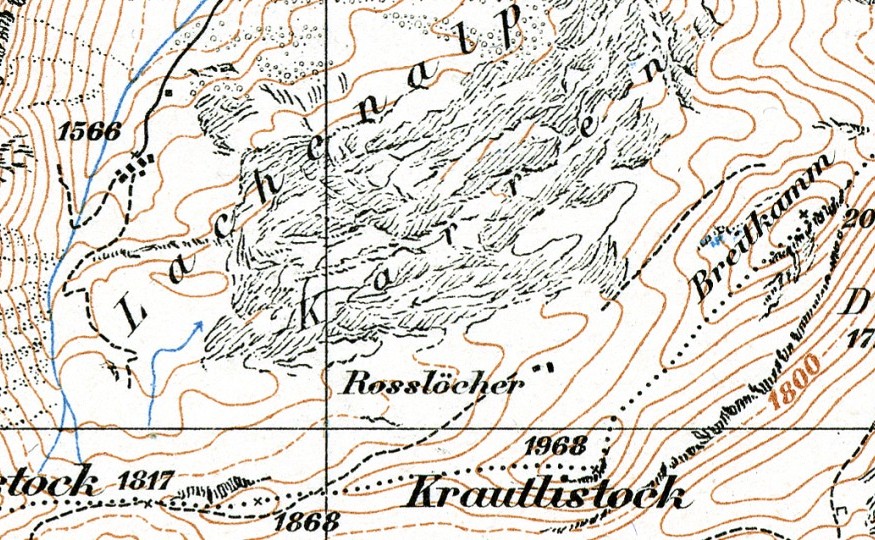

Sur la carte Siegfried, de plus en plus de champs de lapiaz furent ainsi marqués afin de les signaler (TA 263 « Glarus », 1879 et 1918).

Les photos aériennes offrent de nouvelles perspectives

Jusque dans les années 1920, les représentations des lapiaz reposaient sur les données que les topographes avaient recueillies, depuis le sol, par levé à la planchette ou par photographie. Or depuis cette perspective, les champs de lapiaz de forme majoritairement plate ne révélaient qu’une partie de leurs formes. La vue d’en haut que fournissaient les photos aériennes permit une bien meilleure représentation des systèmes de fissures des paysages karstiques. Les vues aériennes furent utilisées systématiquement par le Service topographique dès la fin des années 1920.

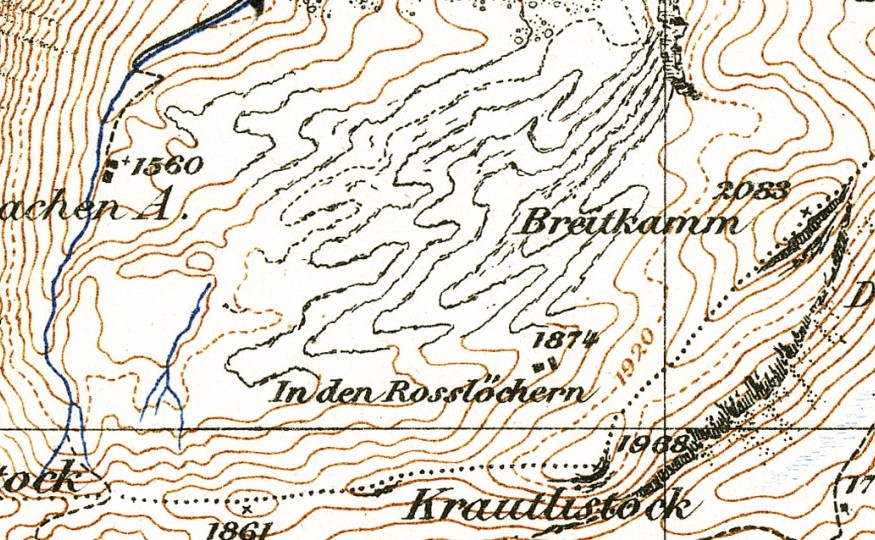

Le tracé du champ de lapiaz du Lachenstock sur la carte nationale 1:25 000 est bien moins dense que la partie rocheuse à l’ouest de l’arête. Les principales caractéristiques du champ de lapiaz sont rendues (carte nationale 1:25 000, feuille 1153 « Klöntal », 1989 et SWISSIMAGE (2022)).

Aujourd’hui encore, les champs de lapiaz se distinguent des autres représentations rocheuses sur la carte nationale. Mais la différenciation est devenue plus subtile qu’à l’époque de la représentation en dents de scie de Becker. Tandis que les parties escarpées en roche solide sont indiquées par des hachures rapprochées, les champs de lapiaz plus plats se reconnaissent par un plus grand espacement des traits. Les hachures sont généralement parallèles aux courbes de niveau afin d’évoquer la platitude générale du terrain.

Il reste aujourd’hui encore impossible de représenter les lapiaz de manière fidèle à leur géomorphologie. Leurs structures sont bien trop complexes pour cela ; sur la carte nationale, les champs de lapiaz doivent être fortement simplifiés. Mais grâce aux photos aériennes, aux modèles altimétriques et à l’analyse détaillée, les particularités de ce terrain difficile sont observées avec une grande richesse de détails.

0 Kommentare

Neuer Kommentar hinzufügen