In den Alpen und im Jura sind sie vielerorts anzutreffen: Karren oder Schratten, in der Romandie Lapiaz genannt. Die eigenartige Geländeform entsteht dort, wo kohlensäurehaltiges Wasser auf Kalkstein trifft. Jeder Tropfen, sei es Regenwasser oder schmelzender Schnee, reagiert mit dem Kalkstein, löst ihn auf und schafft winzige Unebenheiten. «Die begonnen Unebenheiten steigern sich» mit jedem folgenden Wassertropfen, der der Schwerkraft in die Vertiefungen folgt. «Die Rinnen vertiefen sich durch Auflösung mehr und mehr», wie der Geologe Albert Heim 1877 anmerkte.

Das Resultat sind die zerklüfteten Karrenfelder mit ihren Rissen, Spalten, Löchern, Riffen, Felsnadeln und Trümmerfeldern. Sie treten meist an der Grenze zur Schneeregion auf 1700–2200 m ü. M. auf, wo schmelzende Schneedecken den Kalkstein bearbeiten. Für Wanderinnen und Wanderer stellen die quirligen Felsformationen ein gefährliches Hindernis dar, wie der Topograf und Kartograf Fridolin Becker (1854–1922) im Jahr 1877 beschrieb:

Die scharfen Nadeln und messerartigen Rücken reissen die Hände auf, in den Spalten könnte man sich die Glieder nicht nur abbrechen, sondern förmlich abschneiden, von den stark exponirten Kleidern gar nicht zu reden.

Warum ist es wichtig, dass Karten Karrenfelder ausweisen?

Karrenfelder sind schwer passierbar und erschweren die Orientierung massiv, wenn man bis zur Schulter in Gräten, Spalten und Trümmern steht. «[D]ie schönste Zeitberechnung wird zu Schanden, wenn man in ein solch trügerisches Labyrinth hineingeräth», so Fridolin Becker. Umso wichtiger war es, die stillen Steinmeere auf Karten eindeutig als solche auszuweisen.

Die in unsern topographischen Karten auftretenden sog. Karrenfelder bedürfen einer besondern kartographischen Behandlung, um ihren unwegsamen & oft ungangbaren Charakter richtig zur Darstellung zu bringen.

Ein weiterer Antrieb für eine spezifische Karrendarstellung auf Karten waren die Bedürfnisse von Geologinnen und Geologen. Sie nutzten topografische Karten als Grundlage für Ihre Arbeit und profitierten von einer möglichst realitätsnahen Wiedergabe der Gesteinsformationen.

Kartografische Darstellung von Karrenfeldern

Im ersten Kartenwerk der Landestopografie, der 1845 bis 1865 publizierten Dufourkarte, war es wegen des kleinen Massstabs von 1:100 000 unmöglich, Karrenfelder von anderen Felsformationen zu unterscheiden. Erst ihre Nachfolgerin, die Siegfriedkarte, bot mit ihrem Massstab von 1:50 000 in den Berggebieten genügend Platz für eine Differenzierung.

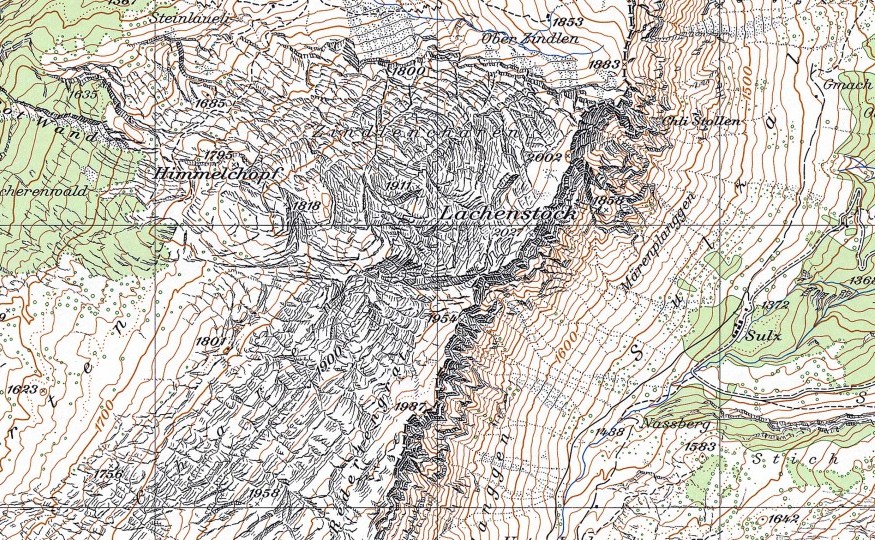

Der Topograf und Kartograf Fridolin Becker vermass 1876 zahlreiche Karrenfelder in den Kantonen Schwyz und Glarus mit dem Messtisch. Um sie im Kartenbild wiederzugeben, nutzte er die Höhenkurven. Becker zeichnete diese mit einem gezahnten Verlauf, der sogenannten beckerschen Sägezahndarstellung. Sie diente «zur Darstellung der Zerrissenheit und der scharfkantigen Formen in Karrenfeldern», wie der Kartograf Willi Kraiszl 1933 erläuterte.

Auch der Gebirgstopograf Leonz Held setzte auf zerrissene Höhenkurven zur Darstellung von Karren, versah sie aber nicht mit den beckerschen Zähnen. Anders als bei Becker konnte hier der falsche Eindruck entstehen, dass das Karrenfeld leicht passierbar sei (Topographischer Atlas 1:50 000, Blatt 477 «Diablerets», 1880).

Beckers Darstellung von Karrenfeldern mittels gezahnter Höhenkurven war zwar stilprägend, wurde aber bald auch weiterentwickelt. Topografen wie René-Henri L’Hardy oder Jean Jacot-Guillarmod suchten nach geomorphologischen Darstellungsweisen, die der realen Erscheinung der Karstlandschaften näherkamen. So zeichneten sie vermehrt Geripplinien, also senkrecht zu den Höhenkurven verlaufende Linien ein, um die wichtigsten Formationen im Karrenfeld anzudeuten. Ferner bauten sie Felsschraffen in die Karrenfelder ein.

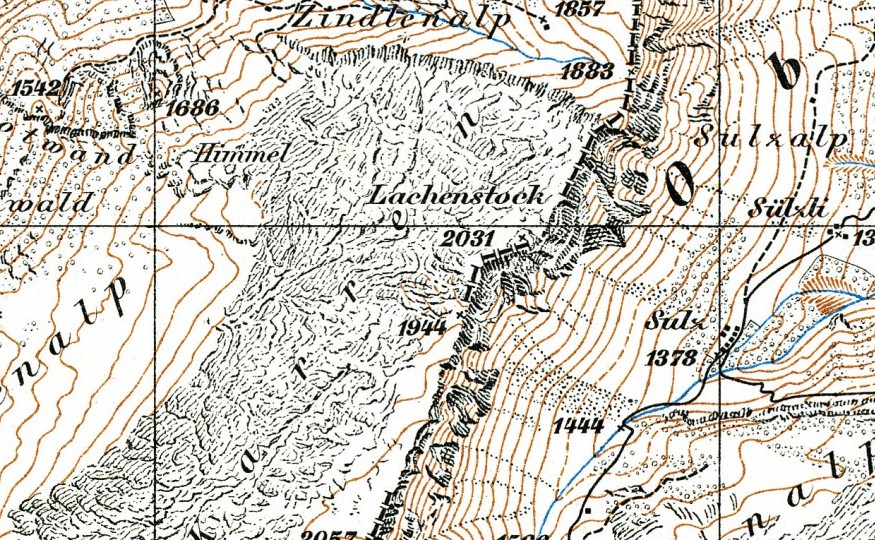

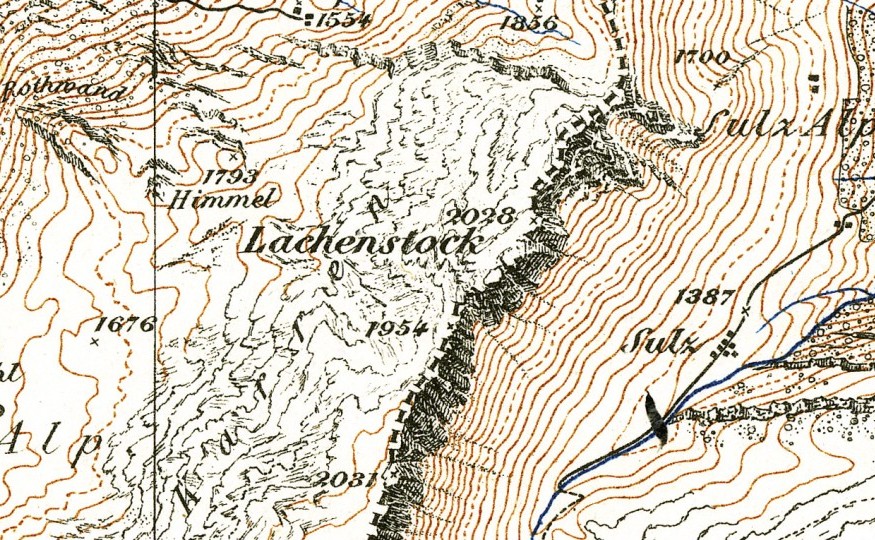

Das Karrenfeld unterhalb des Lachenstocks im Kantons Schwyz in beckerscher Manier (links, 1879) und mit verstärkt geomorphologischer Wiedergabe (rechts, 1943). Topographischer Atlas der Schweiz 1:50 000, Blatt 262 «Inn. Wägithal».

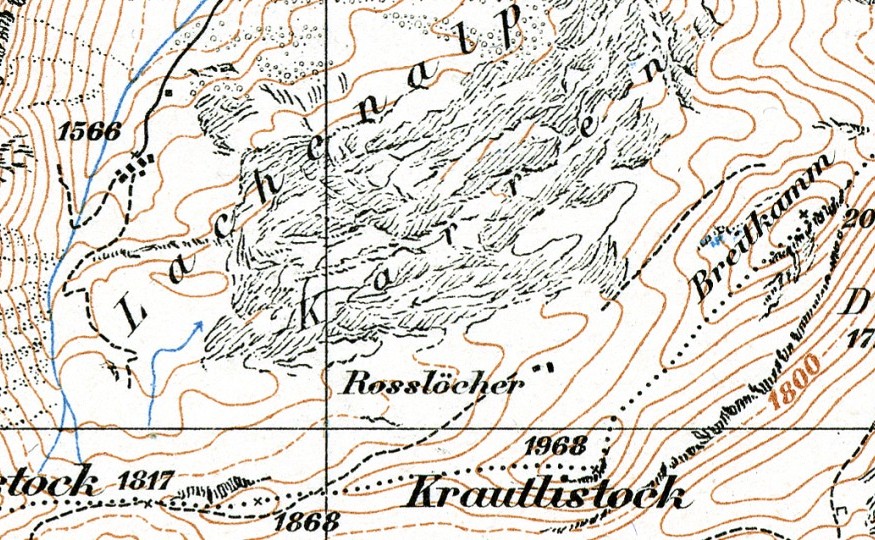

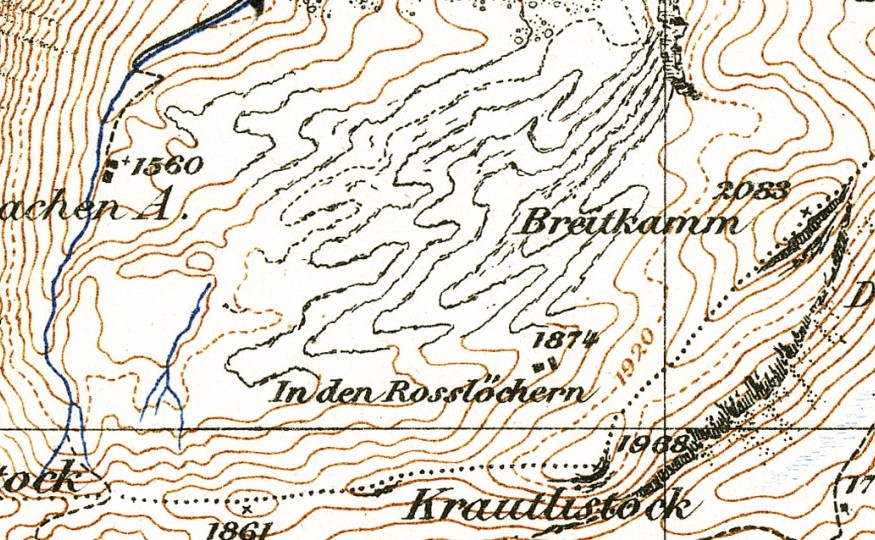

Um vor ihnen zu warnen, wurden in der Siegfriedkarte immer mehr Karrenfelder entsprechend angeschrieben (TA 263 «Glarus», 1879 und 1918).

Luftbilder gewähren neue Einblicke

Bis in die 1920er Jahre fussten Karrendarstellungen auf Daten, die Topografen mit dem Messtisch oder fotografisch vom Boden aus gesammelt hatten. Die meist flachen Karrenfelder offenbarten ihre Formen aus diesen Blickwinkeln nur teilweise. Viel mehr Einsicht in die Spaltensysteme der Kalklandschaften gewährte der Blick von oben, den Luftbilder vermittelten. Sie kamen bei der Landestopografie seit den späten 1920er Jahren systematisch zum Einsatz.

Das Karrenfeld am Lachenstock in der Landeskarte 1:25 000 ist deutlich weniger dicht gezeichnet als die Felspartie westlich des Grats. Die wichtigsten Verläufe des Karrenfelds sind wiedergegeben (Landeskarte 1:25 000, Blatt 1153 «Klöntal», 1989 und SWISSIMAGE, 2022).

Bis heute unterscheiden sich Karrenfelder von anderen Felsdarstellungen in der Landeskarte. Der Unterschied ist aber subtiler geworden als zu Zeiten von Beckers Sägezahndarstellung. Während steile Felspartien aus Festgestein mit dichteren Schraffen gezeigt werden, sind die flacheren Karrenfelder an einer geringeren Strichdichte zu erkennen. Schraffen werden in Karrenfeldern meist parallel zu den Höhenkurven eingezeichnet, um die allgemeine Flachheit des Geländes zu vermitteln.

Eine geomorphologisch ‘wahre’ Darstellung von Karren ist auch heute ein Ding der Unmöglichkeit. Dafür sind ihre Strukturen zu komplex; in der Landeskarte müssen die Karrenfelder stark generalisiert werden. Die Eigenheiten dieses anspruchsvollen Terrains kommen aber dank Luftbildern, Höhenmodellen und detailorientierter Auswertung in grösstmöglicher Detailtreue zur Geltung.

0 Kommentare

Neuer Kommentar hinzufügen